【軽自動車タイヤの選び方】サイズ・寿命・交換時期をわかりやすく解説

軽自動車は、燃費の良さや維持費の安さ、運転のしやすさから、日常使いのクルマとして多くの方に選ばれています。その一方で、意外と見落とされがちなのが「タイヤ」の重要性です。実は、軽自動車の走りや安全性は、タイヤの状態や選び方によって大きく変わることがあります。

この記事では、軽自動車用タイヤの基本知識から、交換のタイミング、選び方のポイント、費用の目安、日ごろのメンテナンス方法まで、わかりやすくまとめてご紹介します。記事の後半では、実際に中古車販売を行っているアツミモータースのサポート内容も交えながら、安心してタイヤを選ぶためのヒントをお届けします。

目次

軽自動車タイヤの基礎知識

軽自動車特有のタイヤサイズや規格

軽自動車のタイヤは、普通車と比べて小径で細身なものが主流です。代表的なサイズとしては「155/65R14」「145/80R13」などがあり、カタログを見ると似たような数字が並んでいて混乱するかもしれません。

- 155:タイヤ幅(mm)

- 65:扁平率(タイヤの高さ÷タイヤ幅×100)

- R :ラジアル構造

- 14:ホイールのリム径(インチ)

軽自動車の場合、車重が軽いぶん、タイヤの負荷指数(ロードインデックス)も普通車より低めです。ただし、車種によってサイズや推奨空気圧が異なるため、メーカーやディーラーが推奨する規格をチェックすることが大切です。

普通車のタイヤとの違い(重量、扁平率、ロードインデックスなど)

軽自動車のタイヤは、車重1トン以下の軽量ボディに合わせて設計されています。普通車と比較すると、次のような特徴があります。

●荷重能力の違い

ロードインデックスが低く設定されており、重い荷物や定員を超過するとタイヤに無理がかかりやすい。

●扁平率がやや高め

街乗りを想定し、クッション性を高めるために扁平率を上げているケースが多い。

●転がり抵抗の低減

軽自動車特有の細身タイヤは、転がり抵抗を抑え燃費を向上させる狙いがある。

このような設計上の違いを踏まえると、ただ単に見た目や値段だけでタイヤを選ぶのではなく、車両規格や使用環境に合ったモデルを選ぶことが重要だといえます。

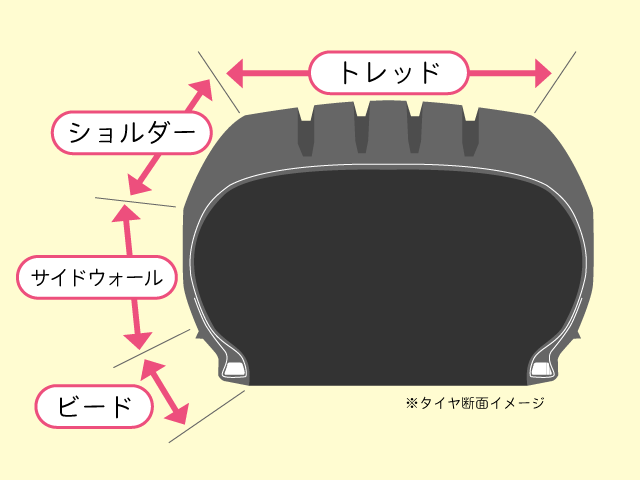

タイヤ各部の名称(トレッド・サイドウォールなど)と役割

タイヤはゴムの塊というイメージがあるかもしれませんが、実際にはさまざまな部位と役割を持っています。

- トレッド:路面と直接接触する部分で、排水性やグリップ力を左右するトレッドパターンが刻まれている。

- ショルダー:タイヤの角部分。カーブ時に大きな力がかかりやすいため、強度が求められる。

- サイドウォール:タイヤの側面。空気圧や衝撃を受け止める弾力性が大切。ひび割れしやすい部分でもある。

- ビード:ホイールに密着する輪の部分。しっかりフィットしていないと空気漏れの原因に。

基本的な構造を理解しておくことで、トラブルが起きた際に原因を推測しやすくなります。とくにサイドウォールの損傷は見落としがちですが、バースト事故につながる恐れがあるため要注意です。

タイヤの種類と特徴

夏タイヤ・スタッドレスタイヤ・オールシーズンタイヤの違い

タイヤの分類は季節や使用環境で大きく分かれます。軽自動車も例外ではなく、主に以下の3種類が主流です。地域やライフスタイルに合わせて最適なタイプを選べば、年間のタイヤコストも最小限に抑えられます。

エコタイヤ・コンフォートタイヤ・スポーツタイヤ ~用途別の特性~

季節以外にも、目的に応じてタイヤのカテゴリが分かれています。一般的に軽自動車の場合は、「エコタイヤ」や「コンフォートタイヤ」が選ばれる傾向が強いです。

●エコタイヤ

- 転がり抵抗を抑え燃費を向上させる設計。

- ゴムの配合やパターンが省燃費に特化しているため、ガソリン代を節約したい人に最適。

●コンフォートタイヤ

- 乗り心地や静粛性を重視したモデル。

- 路面からの振動やノイズを和らげる構造が多い。

●スポーツタイヤ

- グリップ力やハンドリング性能を強化したモデル。

- 軽自動車でも走りを楽しみたい方、ワインディングを走行する機会が多い方などに向いている。

地域や使用環境に応じたタイヤタイプの選択(都市部・雪国など)

軽自動車といえども、住んでいる地域や利用環境は人それぞれです。都市部であれば燃費性能や静粛性を重視、雪国であれば冬季に備えたスタッドレスを常備するなど、最適解は変わってきます。

- 都市部:渋滞にハマる機会が多い場合、燃費を重視したエコタイヤがおすすめ。

- 雪国や寒冷地:冬期はスタッドレスへ履き替え、積雪量が少ないオフシーズンは夏タイヤに交換する二本立てが基本。

- 山間部や郊外:ワインディングを走る機会が多ければ、グリップ力の高いモデルを選ぶと安定感が増す。

タイヤ交換のタイミング・寿命の目安

走行距離・経年劣化・スリップサインを目安にした交換時期

「いつタイヤを交換すればいいのか?」は、多くのドライバーが抱える疑問のひとつです。軽自動車の場合、一般的な交換目安は走行距離で2〜3万km前後、または使用開始から3〜5年ほどといわれています。ただし、これはあくまで目安であり、以下のポイントを総合的に判断する必要があります。

- 走行距離:3万kmを超えたあたりで溝がかなり減っている可能性が高い。

- スリップサイン:溝の深さが1.6mm以下になるとスリップサインが現れる。サインが出ている場合は即交換が必要。

- 経年劣化:週末しか乗らない車でも、ゴムは紫外線や熱で徐々に硬化する。年数が経つとひび割れや硬化が進み、グリップ力が落ちる。

タイヤの溝深さやサイドウォールひび割れのチェック方法

安全に走行するためには、タイヤ表面の状態を定期的に確認する習慣をつけましょう。

●トレッド面(溝)の測定

100円玉を利用してタイヤの溝をざっくり測る方法は有名ですが、正確にはスリップサインの位置を確認するのがベスト。

(1) 100円玉を利用した確認: 100円玉を溝に差し込んで、1円の部分がどれくらい隠れるかで大まかな残り溝を把握できます。あくまで「簡易的なチェック方法」なので目安として使うと良いでしょう。

| 100円玉チェックの目安 100円の「1」が溝側で、数字を寝かせる向きで置いてください |

|---|

|

(2) スリップサイン位置の確認: タイヤの溝の中には、摩耗限度を示す小さな突起(スリップサイン)が設けられています。これと溝の高さが同じになったら「使用限界」。この状態で走行するのは危険なので、速やかに交換が必要です。

●サイドウォール(タイヤ側面)のチェック

横側に亀裂や膨らみがないかをチェック。特に縁石にぶつけたり、段差を強く乗り上げた場合は要注意。

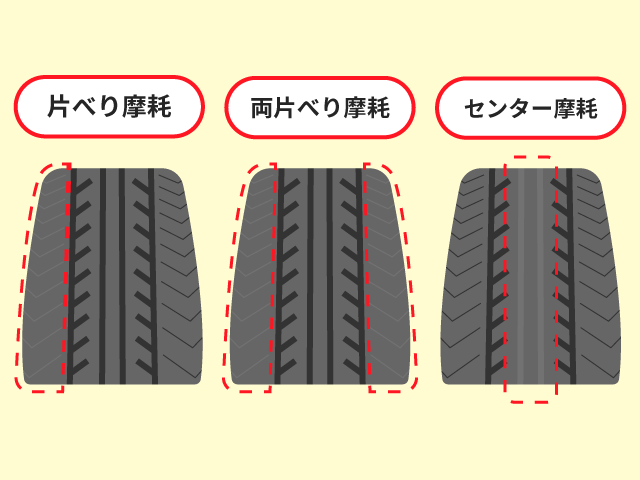

●ショルダー部分のチェック

偏摩耗が起きていると、空気圧が合っていない可能性が高い。

走行距離が少なくても交換すべきケース(長期放置によるゴムの硬化など)

「年間走行距離が少ないから10年使い続けてもいいのでは?」と思う方もいますが、ゴムは年月とともに劣化します。たとえば、新車装着タイヤでも5年以上経過したあたりからゴムが硬化し始め、雨の日のグリップ力が極端に落ちるケースがあります。

- 倉庫や屋外で長期間放置 → 日光や気温変化の影響で、使用せずとも劣化が進む。

- ヒビ割れ・硬化が見られる → 溝が残っていてもゴムが脆くなっている可能性が高い。

走行距離だけにとらわれず、経年による劣化も考慮に入れましょう。

軽自動車タイヤの選び方

ブランド・価格帯の比較ポイント(国内メーカー vs. 海外メーカー)

タイヤブランドは国内外問わず数多く存在します。軽自動車向けには、ブリヂストン、ダンロップ、ヨコハマ、トーヨー、ファルケンなどが有名で、海外メーカーではミシュランやグッドイヤー、ハンコックなども候補になります。選ぶ際のポイントとしては、以下が挙げられます。

- 価格の差 :国産メーカーは品質が安定している反面、価格がやや高め。海外メーカーは安価なモデルも多いが、製品によっては耐久性や均一性にバラつきがある場合も。

- ユーザー評判や口コミ :特に軽自動車専用設計のラインアップがあるメーカーは、燃費・静粛性に力を入れている傾向があり、口コミやレビューを参考にすると失敗が少ない。

- 流通量とアフターサービス :大手国産メーカーは全国どこでも在庫があり、万が一のトラブル時も交換しやすい。

燃費重視、静粛性重視、コスト重視…目的別の選定基準

タイヤの選択基準は、人によって異なります。以下は代表的な基準です。

●燃費重視 → エコタイヤ

転がり抵抗の少ないパターンとゴム配合により、燃料コストを節約できる。

●静粛性重視 → コンフォート系タイヤ

タイヤノイズを抑える設計が施されているため、室内での会話や音楽を邪魔しにくい。

●コスト重視 → 海外メーカーやPB(プライベートブランド)

海外メーカーやPB(プライベートブランド)を検討すると、1本あたり数千円安く抑えられる場合がある。ただし、耐久性や安全性にも気を配る必要がある。

インチアップ/インチダウンのメリット・デメリット

タイヤホイールのサイズを変える“インチアップ”や“インチダウン”は、見た目や走行性能を変えられるカスタムのひとつですが、軽自動車の場合はメリットとデメリットが顕著に現れます。

●インチアップ

- メリット :スポーティな外観、ハンドリングがシャープになる場合がある。

- デメリット :タイヤの扁平率が低くなる分、乗り心地が硬くなりやすい。ホイールサイズが大きくなるとタイヤ代も上昇しがち。

●インチダウン

- メリット :タイヤ代が安くなることが多い。扁平率が高まり乗り心地がやや良くなる。

- デメリット :デザイン面でホイールが小さく見える、コーナリングで多少のふらつきが生じる可能性。

軽自動車の足回りは余裕が少ないため、インチ変更する場合は必ず車検対応サイズを確認しましょう。

タイヤメンテナンスの基礎

空気圧管理の重要性と点検頻度

タイヤメンテナンスの最も基本的な部分が空気圧管理です。空気圧が適正でないと、次のようなデメリットが発生します。

- 燃費の悪化 :空気圧が低いと転がり抵抗が増し、エンジンに負荷がかかる。

- 偏摩耗・バーストリスク :適正値よりも低いとタイヤのショルダー部分だけが早く摩耗し、最悪バーストにつながる。

- ハンドリングの低下 :操縦安定性が損なわれ、コーナーでのふらつきが大きくなる。

理想的には、月に1回程度はガソリンスタンドや自宅の空気圧チェッカーで点検を行うことが望ましいとされています。

とはいえ、日常生活を送りながら毎月チェックするのは難しいと感じる方も多いかもしれません。そんなときは、給油のタイミングや季節の変わり目など、「思い出しやすい習慣」とセットにして点検するのがおすすめです。

軽自動車では、メーカー指定の空気圧が2.3〜2.6kgf/cm²程度(車種により異なる)に設定されていることが多く、適正な空気圧を保つことで燃費やタイヤ寿命にも良い影響があります。

タイヤ交換(ローテーション)のタイミングと効果

前輪と後輪ではタイヤの摩耗速度が異なるため、ある程度のタイミングでローテーション(前後の組み替え)を行うと、4本の寿命を均一化できます。

とくに、前輪駆動(FF)の軽自動車では、フロントタイヤがブレーキや操舵の負担を多く受けるため、減りが早い傾向にあります。

理想的には、5,000〜8,000kmごと、または半年に1回程度のローテーションが推奨とされていますが、「なかなかそこまでこまめにできない」という方も多いと思います。

そこでおすすめなのが、タイヤ交換(スタッドレスタイヤとの履き替え時期)や定期点検・車検など、「クルマを整備するタイミングで一緒にローテーションする」というやり方です。これならわざわざ別日に行う手間がかからず、自然な流れで摩耗の偏りを抑えることができます。

●ローテーションで得られるメリット

- 摩耗の偏りが減り、4本同時交換がしやすい …結果的にコストが安定し、大きな出費を一度に抑えられる場合もあります。

- 乗り心地や静粛性のばらつきを減らせる …フロントとリアで極端に減り方が違う場合、振動や走行音が目立ちやすくなります。

- 燃費やハンドリングの維持につながる …タイヤが均等に減ることで、クルマ本来の性能を長く保てるのが魅力です。

自宅保管のコツとタイヤホテルサービスの利用方法

スタッドレスタイヤなどを季節限定で使う方は、オフシーズンにタイヤを保管する必要があります。自宅で保管する場合、以下のポイントに注意してください。

- 直射日光を避ける:紫外線がゴムを劣化させるため、屋内か日陰が理想。

- 湿度を適度に保つ:極端に湿度が高い場所はカビやサビの原因になる。

- 重ね方に注意:ホイール付きなら縦に積まずに横に寝かせる、ホイールなしなら立てて並べるなど、形状に合わせた保管方法が望ましい。

交換費用と工賃の相場

タイヤ1本あたりの価格帯(新品・中古・格安ブランド)

軽自動車タイヤの新品価格は、国産メーカーで1本5,000〜8,000円程度、海外メーカーや格安ブランドでは1本3,000〜5,000円程度というのが一般的な相場です。サイズやグレードによっては1本1万円を超えることもありますが、軽自動車の場合は比較的抑えやすいのが利点です。

●国産メーカー(ブリヂストン、ヨコハマ、ダンロップなど)

品質が安定しており、アフターサービスも充実。価格はやや高め。

●海外メーカー(ミシュラン、ハンコック、グッドイヤーなど)

製品ごとに当たり外れがある場合があるが、中には国産並みに評判の高いブランドも。

●中古タイヤ・アウトレット

- タイヤ専門店やネットオークションなどで、溝が十分残っている中古品を安く購入する人もいる。

- 傷や年式は自己責任で確認しないと、安全面でリスクを伴う場合もある。

交換工賃・バランス調整料・廃タイヤ処分料などの内訳

タイヤを購入しても、交換作業には別途工賃がかかります。主な内訳は以下のとおりです。

| 工賃内訳 | |

|---|---|

| 交換工賃 | 1本あたり500~1,500円程度。 |

| ホイールバランス調整料 | 1本数百円~1,000円程度。高速走行時のブレを防ぐために重要。 |

| バルブ交換料 | 空気漏れ防止のため、タイヤ交換時に同時交換するケースが多い。1本200~500円程度。 |

| 廃タイヤ処分料 | 古いタイヤを処分する際の費用。1本200~500円程度。 |

4本交換ならトータルで数千円〜1万円ほど追加で見込んでおくと安心です。

オンライン購入と店舗購入の費用比較と、それぞれの利点

インターネット通販でタイヤを購入すると、実店舗より安く手に入るケースがあります。しかし、自分でタイヤを持ち込み交換する場合は工賃が高く設定されることもあるため、全体のコストをトータルで比較することが大事です。

●オンライン購入の メリット

- 品揃えが豊富、価格が比較的安い。

- セールやクーポンなどの割引が適用される場合がある。

●オンライン購入の デメリット

- 交換作業の持ち込み料が割高になる可能性。

- 不良品やサイズ違いのリスクがあり、返品・交換が面倒。

●店舗購入の メリット

- 交換作業まで一貫してやってもらえる。

- サイズ確認やアフターサービスが充実。

●店舗購入の デメリット

- オンライン通販より価格が高めになりがち。

- 在庫が限られ、希望の銘柄が手に入らない場合もある。

よくある疑問Q&A

軽自動車と普通車のタイヤで燃費差は出る?

結論から言えば、タイヤの重量や転がり抵抗は燃費に影響を与えます。軽自動車用タイヤはもともと細身で、燃費性能を高める設計のものが多いため、普通車ほどの大きな負荷にはなりにくいです。ただし、空気圧管理やタイヤ種類(エコタイヤかどうか)によって燃費に差が出るので、定期的に点検を行いましょう。

スタッドレスタイヤは雪が少ない地域でも必要?

雪が滅多に降らない地域に住んでいると、スタッドレスタイヤが必要か迷う方もいるでしょう。もし年に数回、積雪や凍結がある程度であれば、チェーンを用意するだけでも対応可能な場合があります。しかし急な積雪時の安全を考慮するなら、スタッドレスを早めに装着しておくほうが安心です。雪が少ない地域でも、路面凍結は夜間や早朝に起こることがあり、事故リスクを下げる意味でも効果的といえます。

ロードノイズを抑えるにはどうすればいい?

軽自動車は車室内の防音材が普通車より薄めの傾向があり、路面からのノイズが伝わりやすいと感じる場合があります。対策としては、コンフォートタイヤを選ぶことや空気圧を適正に保つことが挙げられます。また、タイヤそのものだけでなく、車両側のドアシールや床下への遮音対策を行うのも効果的です。

「安いタイヤ」でも安全性は大丈夫?

価格が安いタイヤでも、JIS規格や国際的な認証を取得しているものであれば、基本的な安全性能は満たしています。ただし、ウェット路面での制動距離や耐久性などの差が出る場合があるため、レビューや実績を確認しましょう。極端に安いノーブランド品や再生タイヤは、品質のムラが大きいケースがあるのでリスクを理解した上で選ぶ必要があります。

車検時のタイヤ交換は必須なのか?

車検では溝の深さ(1.6mm以上)とひび割れの状態などがチェックされます。基準を満たしていれば交換は必須ではありませんが、溝がギリギリの場合や経年劣化が進んでいる場合は、車検と同時に交換してしまうほうが後々の手間を省けることも多いです。安全面を優先するなら、早めの交換が望ましいでしょう。

アツミモータースのサポート体制

タイヤ交換・点検・メンテナンスサービス

アツミモータースでは、中古車販売だけでなく、タイヤ交換や点検などのメンテナンスサービスも承っています。タイヤの選定から工賃の見積もりまで、お客様のご要望や予算に合わせた提案が可能です。

- タイヤの相談:車種や走行環境に適したタイヤをカタログや実物でご案内。

- 交換作業:経験豊富なスタッフが、バランス調整やバルブ交換まで丁寧にサポート。

- アフターケア:購入後の空気圧点検やローテーションもお気軽にご相談ください。

安心のアフターサポート・メンテナンスプラン

タイヤ交換後にも定期点検や消耗品の交換など、車を長く安全に乗り続けるためのサポート体制を整えています。特に軽自動車は日常の足として使用頻度が高いことが多いため、定期的な点検プランを活用していただくと故障のリスクを減らし、タイヤトラブルを未然に防ぐことができます。

中古車購入時のタイヤチェック事例やお客様の声

アツミモータースで中古車をご購入いただいたお客様からも、「予算内でしっかりタイヤ交換をしてくれたので安心して乗り始められた」「スタッフがおすすめしてくれたタイヤが静かで驚いた」といった声を多数いただいています。中古車選びの際は、車両の状態だけでなく、タイヤの状態も重要なチェックポイント。購入後に慌てて交換が必要になるケースも少なくないため、事前の相談が大切です。

まとめ

軽自動車にとって、タイヤは「安全・快適・経済性」に大きく関わる大切なパーツです。走行距離や年数だけでなく、タイヤの溝やゴムの劣化具合もチェックしながら、適切なタイミングで交換することが安心につながります。

今回ご紹介したポイントをまとめると、以下の通りです。

- タイヤサイズや種類は車に合ったものを選ぶことが大切

- 交換の目安は走行2〜3万km、または使用から3〜5年がひとつの基準

- 空気圧や摩耗のチェックを定期的に行うことで寿命も安全性もアップ

- 価格や性能を比較して、自分の使い方に合ったタイヤを選ぶのがポイント

「どれを選べばいいか分からない」「交換のタイミングが不安」というときは、プロに相談するのもひとつの方法です。

アツミモータースでは、お客様の車と使用環境に合わせたタイヤのご提案から、交換・点検までしっかりサポートしています。

安全で快適なカーライフのために、気になることがあればお気軽にご相談ください。